【VBA関係】VBA(Visual Basic for Applications)のエラーには、どのようなタイプがある?|ポテの学習メモ #002

アフィリエイト広告を利用しています。

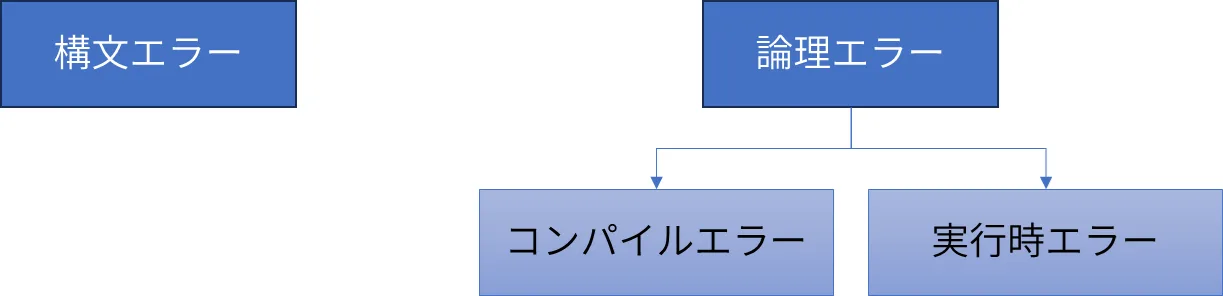

VBA(Visual Basic for Applications)のエラータイプの構造は、下図のようになっている。

まず、大きく次の2つに分類される。

- 構文エラー(記述エラー、文法エラー)

- 論理エラー

論理エラーは、さらに次の2つに分類される。

- コンパイルエラー

- 実行時エラー

それぞれ、どのようなものなのかをまとめていく。

構文エラーとは?

構文エラーとは、記述エラー、文法エラーとも呼ばれ、VBAのルールに違反する記述をしたときに発生する。たとえば以下のようなケースが該当する。

- 括弧の閉じ忘れ

- スペルミス

- 命令文の構文が間違っている

構文エラーは、コード記述時にエディター(VBE)が検知し、警告をしてくれるため、気づきやすい。

論理エラーとは?

論理エラーは、VBAの文法的には正しいが、論理的なエラーによって発生する。このエラーは、次の2つに分類される。

コンパイルエラーとは?

マクロを実行する前に発生するエラー。VBEがコードをコンパイル(機械が理解できる形に翻訳)する際に検出される。

たとえば、変数の宣言漏れや型の不一致などで発生する。

実行時エラーとは?

コードを実行して初めて発生する(気づく)エラー。たとえば、指定したファイルが存在しない場合や、ゼロ除算が行われた場合などに発生する。

まとめ

VBAのエラーは、「構文エラー」と「論理エラー」に分かれる。構文エラーは文法的な問題で、入力時に気づける。論理エラーは動作確認を通じて見つける必要がある。